Corposinalizante: beijo de mundos e línguas

Por Cibele Lucena

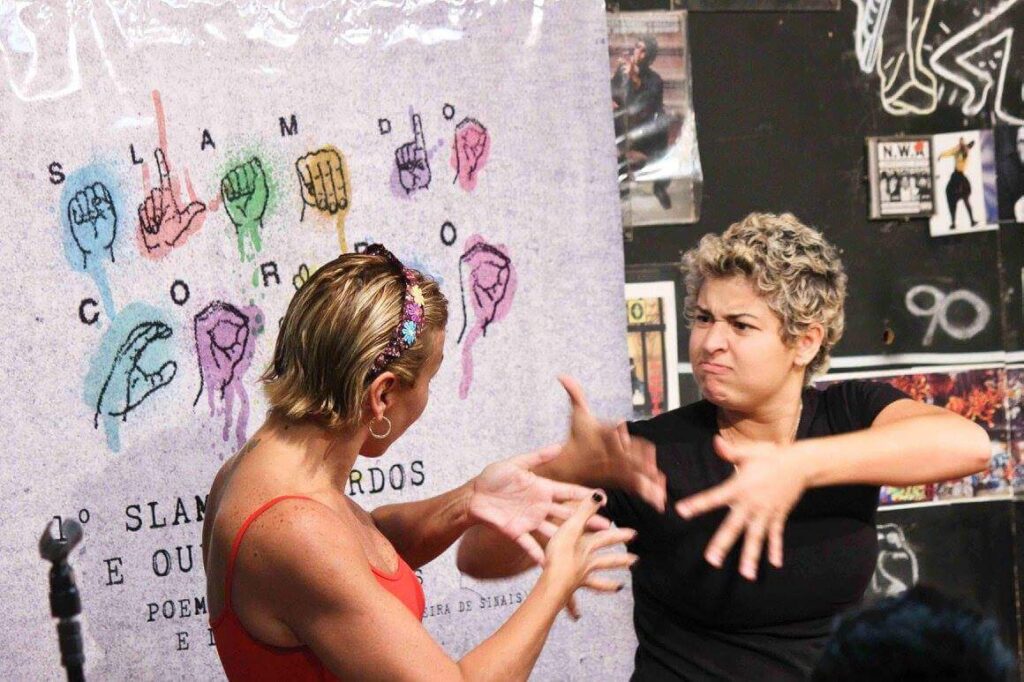

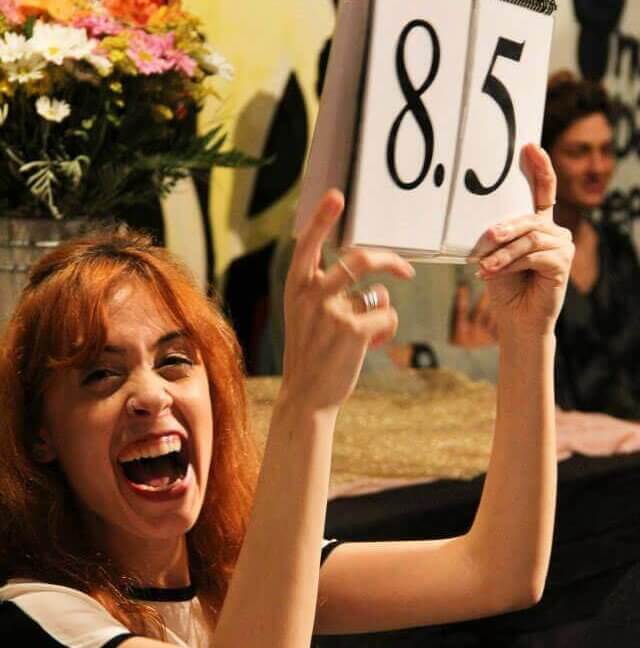

O grupo Corposinalizante surgiu em 2008, como desdobramento do curso de formação para jovens surdos “Aprender para Ensinar”, realizado pelas artistas-educadoras Cibele Lucena e Joana Zatz Mussi no MAM-SP. Ao longo deste tempo fizemos ações urbanas, performances, documentários e há três anos nos dedicamos ao “Slam do Corpo”, uma batalha de poesias criada em parceria com o poeta Daniel Minchoni (Sarau do Burro) e com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (ZAP!SLAM).

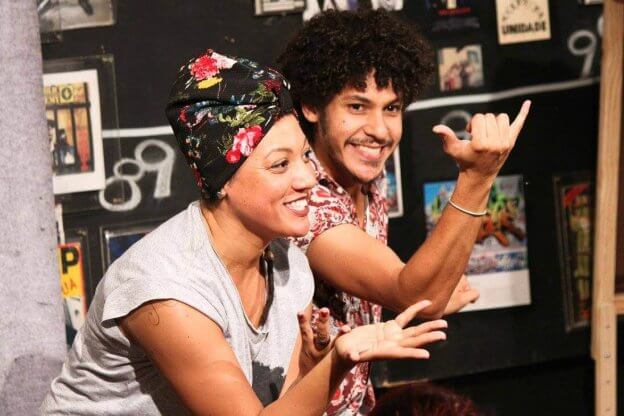

O “Slam do Corpo” nasceu do nosso desejo de produzir encontros poéticos e performáticos entre corpos surdos e ouvintes, entre a língua portuguesa e a Libras. Nosso maior interesse é inventar uma língua mestiça, produzir dizeres numa vizinhança entre estes distintos modos de existência. Temos trabalhado com duplas de poetas – um surdo e um ouvinte – que criam e apresentam poesias nas duas línguas simultaneamente. Em suas performances, as vezes as línguas se diferenciam, cada uma acontece em sua gramatica própria; noutras vezes, se entrecruzam. Este tempo-espaço, ora paralelo, ora indiscernível, é o que temos chamado de “beijo de línguas”.

Durante décadas escolas de diferentes partes do mundo proibiram as línguas de sinais forçando os surdos a oralizarem na tentativa de colocar em extinção esta língua, este corpo, esta existência. Nas salas de aula as tradicionais carteiras escolares de madeira eram máquinas torturantes. Monstros paralisantes capazes de emudecer um corpo que vibra. Por medo. A cadeira, objeto simples e comum, era a materialização do medo do corpo, do corpo-ameaça. Cordas presas a seus pés amarravam à força as mãos de crianças surdas, imobilizavam seus braços, que silenciados, violentados, eram impedidos de falar sua língua.

Em um Congresso Internacional de Educadores de Surdos realizado em 1880 em Milão, uma votação – da qual os professores surdos foram excluídos – elegeu o “oralismo” como método único e absoluto para educar surdos ao redor do mundo. A partir do final do século XIX as línguas de sinais foram então proibidas nas escolas, que passaram a usar diferentes dispositivos para normalizar estes corpos.

Para abrir esta conversa é importante dizer que são inúmeros os modos surdos e que, portanto, a ideia de “surdez” funciona como uma categoria de contraste, como nomeia o antropólogo Pedro Cesarino – quando em nome de um modelo único de existência afirma que um corpo não se adéqua a sua genérica ideia de normalidade. Dizer isso não é de forma alguma negar a importância de diagnósticos e providências médicas, mas é acreditar que as decisões sobre um corpo devem nascer dele mesmo, de suas forças e desejos, não de uma orientação clínica que sequestra suas singularidades, impondo a necessidade de corrigi-lo.

No Simpósio “Slam do Corpo – novo jeito de falar, novo jeito de ouvir” que organizamos em 2015, o professor e pesquisador surdo Rodrigo Rosso[3] nos disse, Na pesquisa que eu faço eu não falo em surdez, falo em um corpo humano, falo em existência. Dentro de um grupo de surdos eu não me sinto surdo. Isso é um pensamento ouvinte que resulta de uma visão clínica que quer nos concertar.

Em uma noite de poesias em um dos saraus da cidade, Lara Gomes, integrante do Corposinalizante, se lançou no centro de uma roda formada por poetas, rappers e outros experimentadores da palavra. Ela misturou sinais ainda tímidos com uma voz estranha à “escuta-ouvinte”, acostumada com a potência da palavra falada. Suas mãos sinalizavam hesitantes enquanto sua voz revelava: Mundo ouvinte, mundo surdo… Sem escutar, sou ouvinte desde pequena, surda há um ano. Sem sinais na infância, falo pelos cotovelos… e seguiu experimentando na sua condição movente encontrar palavras para contar como se descobriu surda aos vinte anos de idade. E agora? Agora? Sou inteira! Ela anunciou, enfaticamente, no meio de sua apresentação bilíngue e bimodal[4].

Este movimento de abertura pode acontecer naturalmente na própria família, especialmente quando o surdo é filho de pai ou mãe (ou ambos) surdos. Mas na maioria das vezes a criança cresce em uma família de ouvintes da qual não herda nem a língua materna, nem a consciência de integrar uma comunidade que carrega outras formas de corpo, de língua, de relação com o espaço, com o som etc. E a hegemônica ideia de que a surdez é um problema ainda sujeita crianças aos diversos tratamentos disponíveis para “disfarça-la”, minimizando ao máximo sua aparência.

Para conquistar a língua de sinais como primeira língua e o engajamento com a força-surdo, a criança precisa frequentar uma escola que a alfabetize linguística e politicamente – mas a escola não é espaço feito para isso, ao contrário, quase sempre se mantém como lugar de reprodução de formas de subordinação do corpo vivo e múltiplo a um modelo disciplinar. Assim, os inúmeros modos surdos são também os inúmeros modos de tornar-se surdo, infinitos desafios que cada corpo atravessa para conquistar este corpo-língua-povo próprios.

Me conectei com os surdos em 2002 quando inauguramos o curso Aprender para Ensinar no MAM-SP. Até esse momento via a surdez como uma deficiência física com a qual poderíamos trabalhar, tanto na arte quanto na educação, a partir de programas de inclusão e acessibilidade. Mas instaurando um processo artístico, politico e educativo com os jovens, reconhecemos que a experiência era da ordem da vizinhança, do encontro entre forças, e não de um curso para deficientes.

O encontro entre corpos e mundos provoca crises, vazios, resistências, mas também cria redes e amizades. Em nosso caso, isso se apresenta muitas vezes nos ajustes entre os ritmos e pulsões das duas línguas em jogo. Se instalar em uma entre-língua é mexer no vespeiro das certezas, tencionar a lógica da soberania de um mundo sobre o outro, destituir poderes.

Para Leonardo Castilho, que integra o Corposinalizante desde sua criação, tornar-se surdo tem muito a ver com pensar não a partir da palavra. Ou seja, o pensar não se inicia com uma palavra que precisa ser simultaneamente traduzida por um sinal enquanto o pensamento acontece. Pensar em Libras é renunciar a palavra e consentir o nascente, o novo[5], a partir do corpo, do corpo como língua.

Nos processos de criação do grupo, Leonardo não se interessa pela produção de poemas bimodais, seu desejo é criar direto em Libras, como ele diz. E muitas vezes crises aparecem nos momentos de tradução de seus poemas – momentos que existem pelo próprio fato do grupo ser composto por surdos e ouvintes e também porque este tem sido nosso lugar de pesquisa, entender a tradução como transcriação, como nomeou Haroldo de Campos, feitura de um outro corpo que se acopla ao primeiro não para explicá-lo, mas para produzir uma mutação que desdobra sua força. Aí reside uma traição; afinal, como dar palavra àquilo que é, em si, o abandono dela? Em crises como esta, vividas enquanto urgência, nos instalamos para experimentar isso que chamamos beijo de mundos e línguas.

O Corposinalizante nos impulsiona à criação de uma pedagogia acesa, que vai se abrindo enquanto se faz. Dispositivos (ferramentas, estratégias e etc.) são inventados a partir de cada urgência que se apresenta pedindo para ser performatizada. É a partir dai que o grupo desenvolve um processo de investigação onde todos aprendem e ensinam a partir do encontro.

Certa vez experimentávamos diversas formas de relação entre corpo, espaço e sinais. Cada participante do grupo escolheu um enunciado e brincávamos com eles em Libras. Dávamos comandos, um após o outro, em ritmo de jogo: os sinais deveriam ir do mais rápido ao mais lento, do menor gesto ao maior, ocupando o mínimo e o máximo espaço, com mais ou menos pressão, mais fluidos, contínuos, ou mais pausados, interrompidos.

Diante do pedido para diminuir ao máximo sua sentença escolhida, ocupando o menor espaço possível – Há sempre um copo de mar para um homem navegar, verso do poeta alagoano Jorge de Lima – Felipe subitamente curvou seu corpo puxando para perto do peito uma de suas mãos, que em concha fazia o sinal de “barco”. A necessidade fez com que ele fizesse de todo o seu corpo a frase, tornando-se homem e copo a um só tempo.

Alguém percebeu a potência daquele gesto-imagem criado e nos arremessou para ele: a frase não estava mais sendo dita a partir da sequência inicial de sinais; a língua de sinais habitava todo seu corpo e não apenas suas mãos; a poesia alargava a língua; o gesto condensava algo que, sem saber exatamente como anunciar, sentíamos como urgência há meses: a potência que existe na conexão entre a língua de sinais, a poesia e a performance.

Pensando sobre o acontecimento, Felipe Lima disse:

Quase todos os surdos sempre habitam apenas as mãos, porque a língua está nas mãos. Agora falta mostrar o corpo, através da performance, mostrar que existe uma relação de todo o corpo e usar uma linguagem de todo o corpo.

Os corpos são inteiros, não faz sentido trabalhar com pedaços. E corpos inteiros, vulneráveis uns aos outros, se relacionando, resultam em negociações; desconfortos sempre foram recorrentes e compartilhados. A travessia expõe as pessoas, coletivizando-as, não no sentido de fundi-las, de todos virarem uma coisa só, mas no sentido de que cada corpo ali é um corpo exposto e visível, e a qualidade dos vínculos é condicionante para que isso aconteça.

O que atravessa cada um é matéria comum, colocada sobre a mesa (ou no centro da roda), mesmo quando não se torna um conteúdo sobre o qual falar ou se debruçar, mesmo enquanto não-dito, está ali como afeto.

A disponibilidade do corpo é, então, por colocar-se em uma vizinhança que inclui estranhamentos e tensões; colocar-se em estado de vulnerabilidade. Se colocar vulnerável ao outro é ir até um limite do próprio corpo. Nesse limite, onde/quando muita coisa escorre e desaba, mora a potência da vida, ela mesma material, terrena, força de incorporação, que quebra o medo de se transformar, de se perder para se reencontrar, de produzir outros lugares para “si mesmo”.

Uma travessia realizada por corpos afetados mutuamente é, para nós, estética, política e também educativa. É o que entendemos por obra, princípio ético e por escola. Esses processos nos formam a todos – todos os que se conectam a ele. E foi dai, do lugar da vulnerabilidade e do desejo que nos avizinhamos dos surdos.

Este percurso-escola foi nos permitindo desenhar novas cartografias em conexão e tensão com a cartografia existente das forças, com a cidade, o museu, a escola, com a histórica luta surda, com suas urgências macro-políticas. Mas foi o engajamento com o estado de vulnerabilidade que, em exercício, permitiu que coisas novas pudessem ser gestadas. Afinal, a coisa tem que vir do corpo; do corpo habitado, vivo.

[1] Cibele Lucena é artista e educadora. Atualmente é mestranda do Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC-SP e bolsista do CNPq. Coordena o grupo Corposinalizante junto com Joana Zatz Mussi desde sua fundação em 2008.

[2] Os trabalhos do grupo podem ser vistos no canal do youtube , na página do facebook ou no site do coletivo.

[3] Rodrigo Rosso é Prof. Dr. surdo da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do curso presencial de Letras Libras. Este trecho aqui transcrito é parte de sua conferência no Simpósio Slam do Corpo – novo jeito de falar, novo jeito de ouvir, coordenado pelo grupo Corposinalizante no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, São Paulo-SP, de 23 a 28 de novembro de 2015.

[4] Nome dado à comunicação que se dá com o uso concomitante da fala e dos sinais, não apenas duas línguas, mas dois modos de língua.

[5] Como pontua Deleuze, pensar é sempre experimentar, não interpretar, mas experimentar, e a experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está em vias de se fazer. DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. – São Paulo: Ed. 34, 1992. Pág. 13.